Zeit zur Verkostung: Ein Mitarbeiter der neu gegründeten"Karuna Task Force" lässt einen Klienten die Suppe probieren. Alle Rechte vorbehalten Karuna e.V.

Zeit zur Verkostung: Ein Mitarbeiter der neu gegründeten"Karuna Task Force" lässt einen Klienten die Suppe probieren. Alle Rechte vorbehalten Karuna e.V.Als Mitte März die Zahl der Corona-Toten in Europa in die Höhe schnellt, ruft der Software-Unternehmer Joel Dunand seine Kolleg:innen zusammen. Er fragt: Wie können wir helfen? Nur fünf Tage später liefert Dunands Firma eine fertige App aus. Sie soll die Bedürfnisse von Berliner Obdachlosen erfassen und auswerten.

Die Krise trifft obdachlose Menschen besonders hart. Die meisten sozialen Träger mussten ihre Angebote teilweise einstellen und öffentliche Bibliotheken, die sonst als Aufenthaltsorte dienen, haben komplett geschlossen. Zugleich bringt die Pandemie unkonventionelle Lösungen hervor, die so vorher nicht denkbar waren: Sozialarbeiter*innen verteilen Bargeld statt Sachspenden, es gibt Pop-up-Duschen und nicht-Krankenversichte können sich derzeit einen Schein zum Besuch bei einer Hausärztin ausstellen lassen.

Digitalisierung der sozialen Arbeit

Inzwischen setzen Sozialarbeiter*innen des Vereins Karuna, eine Einrichtung mit 120 Beschäftigen in Berlin, die App zur Erfassung von obdachlosen Personen im Alltag ein. Sie zeigt, wie soziale Arbeit in der Pandemie auch digital neue Wege bestreitet.

Die Gespräche mit den Obdachlosen führt Karuna weiter selbst. Doch seitdem die Sozialarbeiter*innen die App installiert haben, können sie verstärkt mobil arbeiten. Alle Daten werden zentral gespeichert und sind über einen Webbrowser abrufbar. Die App liefert zudem tagesaktuelle Statistiken über ihre Arbeit. Innerhalb weniger Wochen wurden die Funktionen dabei Schritt für Schritt erweitert.

„Voice of the customer“

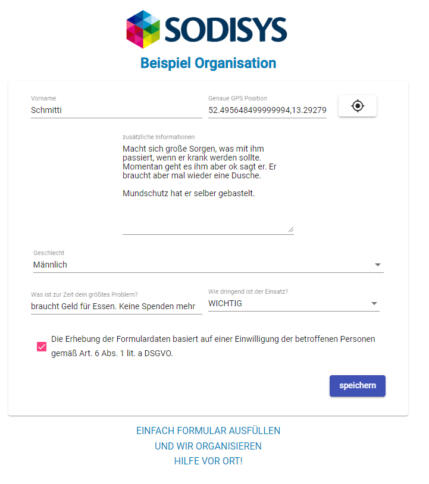

Ziel des Projektes sei es gewesen, Obdachlose selber zu Wort kommen zu lassen, erklärt Martin Osterloh, zuständig für Kommunikation bei Sodisys, dem Software-Unternehmen hinter der App. Jeder kann selbst angeben, was er oder sie gerade benötigt. „Voice of the Customer würde man im Marketing sagen.“

Der Firma war eine möglichst leichte Bedienbarkeit wichtig, als sie die App entwickelten. In der Grundstruktur sollen nur drei Datenpunkte erfasst werden: Der selbst gewählte Name, der letzte Aufenthaltsort und ein freies Textfeld für die Bedürfnisse.

In der App tragen die Streetworker*innen die GPS-Koordinaten jeder obdachlosen Person ein, die sie treffen. In der Innenstadt hätten sie mittlerweile einen ganz guten Überblick, wer sich gewöhnlich wo aufhält.

Geschlecht, Alter, Nationalität

Der nächste Schritt erfolge kurz nach dem Start des Projekts. „Wir wollten auch rausfinden, wie hoch der Anteil der Jugendlichen und der Frauen ist“, sagt Jörg Richert, der Geschäftsführer von Karuna. Deshalb haben die Streetworker*innen angefangen, das Geschlecht und das geschätzte Alter abzufragen. Zudem tragen sie die Nationalität und die gesprochenen Sprachen in die App ein.

Die Idee der Karuna-Taskforce-App findet Zustimmung in der Branche. Anne-Sofie Gerth ist Leiterin einer Wohnungslosentagesstätte in Berlin-Mitte.

An der App sei sie nicht beteiligt gewesen, sagt Gerth. Eine systematische Erfassung der Zahl, sowie Herkunft, Alter und Geschlecht von obdachlosen Menschen hält sie aber für sinnvoll: „Wenn damit die existierenden Grundlagen erweitert werden und wir dadurch bessere Soziale Arbeit leisten können, ist das gut.“

Stimmungsbarometer von der Straße

Die Web-App ist so angelegt, dass die Anwender*innen alles selber definieren können und auch neue Datenpunkte hinzufügen können. Als der Senat laut darüber nachdenkt leerstehenden Jugendherbergen und Hostels anzumieten, entscheidet sich Karuna spontan, eine Umfrage durchzuführen.

„Der Vorteil der App für uns ist, dass wir um 16 Uhr schon Ergebnisse sehen können“, sagt Jörg Richert. Das hilft ihnen politisch Druck aus zu üben. An einem Tag hätten sie beispielsweise alle Obdachlosen gefragt, ob sie die Möglichkeit in einem Hotel zu übernachten, nutzen würden. Am Abend hatten sie bereits die Zahlen: Circa 80 % der Befragten wollten gerne in einem Hotel übernachten. „Das zählt mehr, als wenn das nur das Gefühl von einem Sozialarbeiter ist“, sagt Richert.

Auch Corona-Verdachtsfälle erfasst

Viele Obdachlose gehören zur Hochrisikogruppe, vor allem jene mit unbehandelten Vorerkrankungen. Deshalb fragen die Karuna-Mitarbeiter*innen ihre Klientel immer nach ihrem Gesundheitszustand. „Wir fragen, ob sie sich krank fühlen, in letzter Zeit Fieber hatten oder denken, dass sie vielleicht Corona haben könnten“, sagt Richert.

In der App haben sie dafür vier Kategorien angelegt: „Gesund“, „Verdacht Corona“, „Weiß nicht“ und „Anders krank“. Damit lässt sich der Anteil der Gesunden, der Kranken und der Verdachtsfälle ganz leicht in Torten-Diagrammen darstellen. Die Auswertung zeigt zwei Corona-Verdachtsfälle bei etwa 400 Befragten seit Ende März.

„Es ist aber kein Diagnostik-Tool“, sagt Dunand, einer der App-Entwickler im Gespräch. Für komplexere Vorgänge wurde das Tool nicht konzipiert.

Zustimmen kann nur, wer sich der Tragweite bewusst ist

Es gibt durchaus rechtliche Bedenken an dem Projekt. Anne-Sofie Gerth, die Leiterin der Wohnungslosentagesstätte, zweifelt daran, dass alle Betroffenen die Entscheidung zur Verarbeitung dieser sensiblen Daten bewusst treffen.

Zwar gebe es obdachlose Menschen, die extrem gut organisiert sind und sich problemlos über Apps informieren könnten. Zugleich aber auch Obdachlose, die es kaum aus eigener Kraft schaffen eine Notübernachtung aufzusuchen oder eine akute Psychose zeigen. „Diese Menschen haben sicherlich kein Interesse oder Willen daran, sich mit Apps auseinander zusetzen“, sagt Gerth.

Datenschutz ist Teil des Lernprozesses

Zugriff auf die einzelnen Profile haben ausschließlich die Mitarbeiter*innen von Karuna. Doch was, wenn sich die einzelnen Datenpunkte zu einem größeren Bild zusammenpuzzeln lassen? Wenn aus einzelnen GPS-Standorten nach und nach Bewegungsprofile von Personen sichtbar werden?

Viele Fragen zum Umgang mit den erhobenen Daten stellen sich jetzt erst, sagt Richert. Nach ein paar Wochen haben sie beispielsweise bemerkt, dass sich die selbst gewählten Namen schnell doppeln. Sie hätten bereits mehrere „Klaus“ in der Datenbank. Sie hätten darum anfangen, Namen mit Emojis zu versehen, um sie auseinanderzuhalten.

Es könnte sein, dass der Verein nun eine Datenschutz-Folgeabschätzung erstellen muss. Die Pressesprecherin der Berliner Datenschutzbeauftragten sagt auf Nachfrage von netzpolitik.org:

Die Größe der Datenbank allein bedingt zwar noch keine Datenschutz-Folgeabschätzung, detaillierte Profile inklusive Angaben zum Aufenthaltsort könnten eine solche allerdings erforderlich machen.

Nach europäischen Recht müssten dann verschiedene Szenarien durchgespielt werden und geprüft werden, welche Risiken beispielsweise durch eine Veröffentlichung der Aufenthaltsorte entstehen würden.

Die Infrastruktur für eine sichere Datenverarbeitung ist da: Gespeichert werden die Daten auf Servern in einem Rechenzentrum in Berlin, ebenfalls von Sodysis betrieben und zur Verfügung gestellt. „Wir müssen keine Daten an Dritte geben, das ist ein eigenes abgeschlossenes Ökosystem“, sagt Martin Osterloh, einer der Entwickler.

Erst die Coronakrise ermöglicht die Digitalisierung

Wie viel der Verein Karuna für die App gezahlt hat, wollen die Entwickler im Gespräch nicht verraten. Es sei ein symbolischer Betrag gewesen, das Unternehmen Sodisys geht dabei in Vorkasse: „Wir hoffen natürlich, dass die App bestehen bleibt, nicht nur in Krisenzeiten. Dann könnten wir irgendwann einen Projektantrag stellen oder sie anderen Trägern anbieten“, sagt Geschäftsführer Osterloh.

Hilf mit! Mit Deiner finanziellen Hilfe unterstützt Du unabhängigen Journalismus.